Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

25 de octubre del 2025

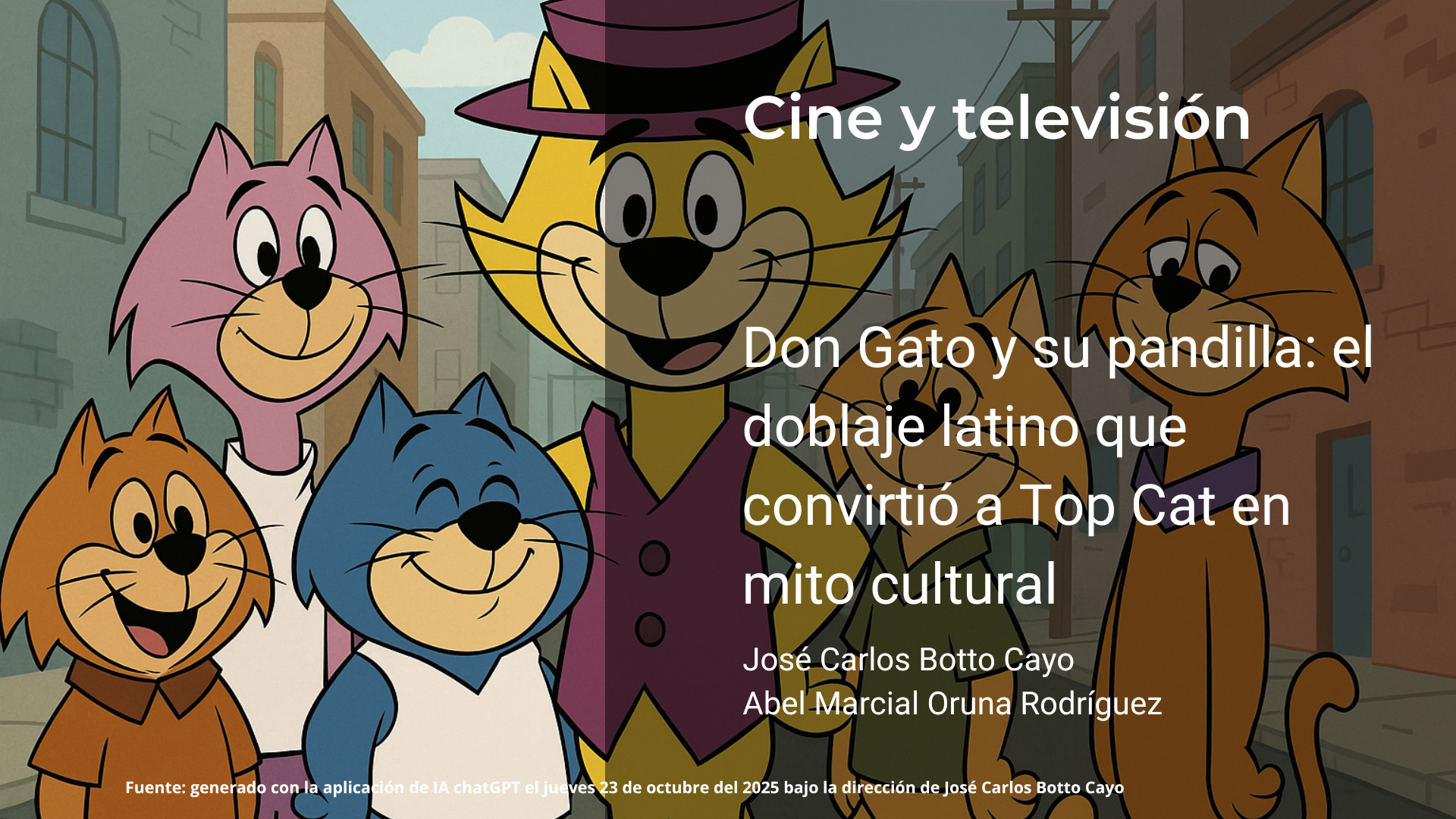

La historia de Top Cat (1961–1962) en Estados Unidos parece, a primera vista, la de una serie ingeniosa que no logró sostener audiencia: treinta episodios, humor urbano, guiños al Bronx y cancelación temprana en la parrilla de ABC; sin embargo, esa biografía resulta apenas un prólogo cuando se mira lo que ocurrió al cruzar la frontera lingüística hacia Hispanoamérica, donde Don Gato y su pandilla encontró un hogar, una voz y una memoria que lo elevaron a clásico popular (Paredes, 2022).

El tránsito no fue un simple doblaje literal: fue una reescritura cultural deliberada —modismos, cadencias, ritmo verbal y carácter— que alteró el efecto dramático sin tocar los fotogramas, un ejemplo canónico de cómo la mediación lingüística puede reconfigurar la identidad de una obra y su recepción social durante décadas (Orfila & Ortega-Grimaldo, 2018 ).

Orígenes, formato y cancelación en EE. UU.

Estrenada en otoño de 1961, Top Cat heredaba rasgos de la comedia urbana de posguerra: liderazgo carismático, pandilla entrañable y tensión con la autoridad (Officer Dibble), todo bajo marcas autorales de Hanna-Barbera; pese a ello, su desempeño en ratings no consolidó una segunda temporada y cerró con treinta capítulos (Paredes, 2022).

Ese marco industrial explica la paradoja: un producto con pulso autoral reconocible, pero concebido para un público y un ecosistema televisivo específicos, cuyo humor de slang neoyorquino no viajó con la misma fuerza entre audiencias estadounidenses de la época (Paredes, 2022).

Con todo, la serie poseía elementos exportables —arquetipos claros, timing de comedia, musicalidad jazzística— que se volverían materia prima idónea para una adaptación creativa en otro espacio cultural; allí empezaría la segunda vida de los felinos (Paredes, 2022).

El desplazamiento a Latinoamérica no solo reabrió su ciclo de exhibición: cambió su destino. La obra que en su cuna fue marginal pasó a ser, en español, una referencia de larga data en la televisión abierta regional (Paredes, 2022).

La traducción como reinvención: del Bronx a la vecindad

La investigación académica sobre Top Cat → Don Gato muestra que el estudio de doblaje en México no se limitó a trasladar palabras, sino a reinterpretar escenas mediante una curaduría de modismos, giros humorísticos y tempos vocales “inequívocamente mexicanos”, decisión que modificó la percepción de personalidad y gentilicio de la pandilla (Orfila & Ortega-Grimaldo, 2018 ).

El resultado fue una picaresca de vecindad con ética de camaradería: Don Gato como líder elegante y persuasivo; Benito como ternura desarmante; Cucho, Panza, Espanto y Demóstenes como variaciones cómicas de un mismo coro; esa polifonía se ancló en el oído del público más que en el layout visual (Orfila & Ortega-Grimaldo, 2018 ).

Esta traducción ampliada redefinió referentes: el slang del Bronx cedió paso a una musicalidad verbal local donde la broma no dependía de punchlines anglosajones, sino de entonaciones y réplicas propias. Esa cualidad explica la adhesión emocional intergeneracional en América Latina (Orfila & Ortega-Grimaldo, 2018 ).

En términos de teoría de la adaptación, el doblaje operó como un guion paralelo: un script invisible que reautoriza la obra para otro espacio simbólico, sin traicionar su trama; la forma se mantiene, la voz cambia y, con ella, la identidad cultural del relato (Orfila & Ortega-Grimaldo, 2018 ).

Voces que fundaron una mitología sonora

El punto de inflexión fue el reparto de voces: Julio Lucena dotó a Don Gato de cortesía afilada; Jorge Arvizu, “El Tata”, convirtió a Benito y Cucho en emblemas afectivos; David Reynoso y Víctor Alcocer completaron un elenco que fijó timbres y ritmos hoy inolvidables para la audiencia hispana (El Universal, 2021).

La caracterización vocal movió ejes de significado: Benito pasó de compañero bonachón a candor entrañable; Demóstenes, con su tartamudez, ganó relieve cómodo; Panza y Espanto aportaron texturas de galán y beatnik que el oído latino adoptó con naturalidad (El Universal, 2021).

Ese reparto no solo funcionó: canonizó una forma de hablar. Muchos recuerdan antes las frases y tonos en español que los gags visuales, evidencia de que el doblaje creó significados autónomos y no simplemente equivalentes (El Universal, 2021).

La mitología sonora trascendió pantallas: esas voces definieron latiguillos, cadencias y complicidades familiares en la televisión abierta, articulando comunidad entre generaciones que vieron y revieron la serie por décadas (El Universal, 2021).

Recepción regional, persistencia y consagración

El contraste es nítido: donde en EE. UU. hubo cancelación, en América Latina hubo permanencia. La emisión reiterada en canales de la región convirtió a Don Gato en un rito doméstico de tarde-noche, prueba de que la localización cultural puede vencer a la estadística de audiencia original (Paredes, 2022).

Esa permanencia reescribió el canon de animación televisiva en español: junto a otros Hanna-Barbera, Don Gato consolidó una memoria compartida cuya llave fue el oído —el timbre y la réplica—, no la novedad de temporada (Paredes, 2022).

La evidencia industrial llegó con el cine: en 2011, Top Cat: The Movie (Ánima Estudios e Illusion Studios) devolvió a la pandilla al mainstream con una apuesta mexicana que probó, en taquilla, el arraigo del emblema felino en el mercado hispano (Hopewell, 2015).

El proyecto no fue un gesto aislado: se preparó una precuela animada, Top Cat Begins, nueva demostración de que, en español, la franquicia tenía combustible cultural y mercado suficiente para intentar continuidad en salas (Milligan, 2014).

Lo que nos enseña el caso Don Gato

Primero, que doblar no es menor que escribir: cuando el texto de llegada se vuelve más recordado que el de partida, la autoría se comparte y el traductor-actor-director de doblaje pasa a ser co-creador del mito (Orfila & Ortega-Grimaldo, 2018).

Segundo, que la cercanía cultural importa: la ética de la pandilla —amistad, lealtad, picardía sin crueldad— dialoga con la sensibilidad popular latinoamericana; por eso Don Gato es un pícaro noble y no un simple estafador simpático (El Universal, 2021).

Tercero, que la industria reconoce ese arraigo cuando se anima a invertir en largometrajes respaldados por memoria afectiva y consumo intergeneracional, como ocurrió con la película de 2011 (Hopewell, 2015).

Y cuarto, que la televisión abierta desempeñó el papel de gran aula cultural: la repetición semanal cimentó comunidad y lenguaje; hoy, las frases sobreviven como guiños de identidad, más allá de modas o plataformas (Paredes, 2022).

Referencias

El Universal. (29 de Setiembre de 2021). El Universal. Obtenido de 50 años de «Don Gato y su pandilla»: Así fue como el doblaje latino rescató la caricatura: https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/asi-fue-como-el-doblaje-latino-rescato-don-gato-y-su-pandilla/

Hopewell, J. (15 de Mayo de 2015). Cannes: “Wicked Flying Monkeys” rolls out sales. Variety. . Obtenido de https://variety.com/2015/film/festivals/anima-studios-wicked-flying-monkeys-1201497421/

Milligan, M. (18 de Setiembre de 2014). Animation Magazine. Obtenido de Anima trae ‘Top Cat Begins’ a los cines: https://www.animationmagazine.net/es/2014/09/anima-bringing-top-cat-begins-to-theaters/

Orfila, J., & Ortega-Grimaldo, F. (2018 ). De Top Cat a Don Gato: acerca del doblaje de animación . Con A de Animación Nº. 8, , 150–163.

Paredes, F. (16 de Mayo de 2022). La República. Obtenido de “Don gato y su pandilla” y cómo se salvó del fracaso gracias al doblaje : https://larepublica.pe/cine-series/2022/05/14/don-gato-y-su-pandilla-su-historia-de-fracasar-en-usa-a-ser-salvado-por-doblaje-latino