Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

22 de agosto del 2025

En una Lima todavía marcada por hornos de ladrillo, chacras en los extramuros y caminos que trepaban hacia cerros de neblina, el asesinato del hacendado José Roccatagliata irrumpió en el valle de Lurigancho como un golpe seco y, casi de inmediato, fue capturado por la revista Variedades con el rigor de un periodismo que ya entendía la noticia como documento: texto sobrio, fotografías útiles, fechas precisas y un mapa mínimo para volver a la escena sin forzar la imaginación ni la memoria del lector. (Palma, El crimen de Huascata, 1908).

Aquel expediente policial, sin embargo, no puede leerse sin el territorio que lo sostiene: la geografía de lomas invernales y las rutas de los pastores estacionales —los llamados lomeros— explican tanto el hallazgo del cuerpo como el tipo de testigo que asoma en la crónica; la ciudad miraba el valle como periferia, pero el valle tenía su propia lógica de circulación, trabajo y silencios, y es allí donde el periodismo encuentra claves que no están en los estrados sino en la experiencia acumulada de quienes habitan los cerros (Poloni, 1987).

El hecho y el hallazgo (1908)

El parte publicado por Variedades bajo el rótulo “El crimen de Huascata” fijó coordenadas operativas: un hacendado muerto, un paraje entre chacras y faldas del cerro, indicios de violencia que excedían el rumor y una conjetura inicial sobre la disputa por bienes como posible motor del crimen, todo ello contado sin estridencias, con economía del adjetivo y respeto por la verificación, como corresponde a una investigación en curso y a una ciudad que exigía claridad antes que dramatismo (Palma, El crimen de Huascata, 1908).

En esa misma entrega se registra el dato que organiza la lectura del caso: el hallazgo del cadáver por un lomero —Ignacio Castañeda—, cuyo oficio explica su presencia madrugadora en quebradas y laderas; no es azar que un pastor de lomas actúe como primer eslabón entre el suceso y la autoridad, porque su trabajo supone conocer atajos, aguajes y tiempos de la neblina, es decir, la gramática real del terreno donde ocurrió el homicidio (Palma, El crimen de Huascata, 1908).

El móvil insinuado por la cobertura —tensiones patrimoniales y contables más que asalto al paso— retrata una época en que el régimen de haciendas tejía relaciones densas de propiedad, administración y herencias, susceptibles de derivar en violencia cuando los pactos familiares o comerciales se desgajaban; Variedades no sentencia, pero orienta la mirada hacia ese sedimento de intereses que, a la larga, explica mejor el crimen que cualquier episodio fortuito (Palma, El crimen de Huascata, 1908).

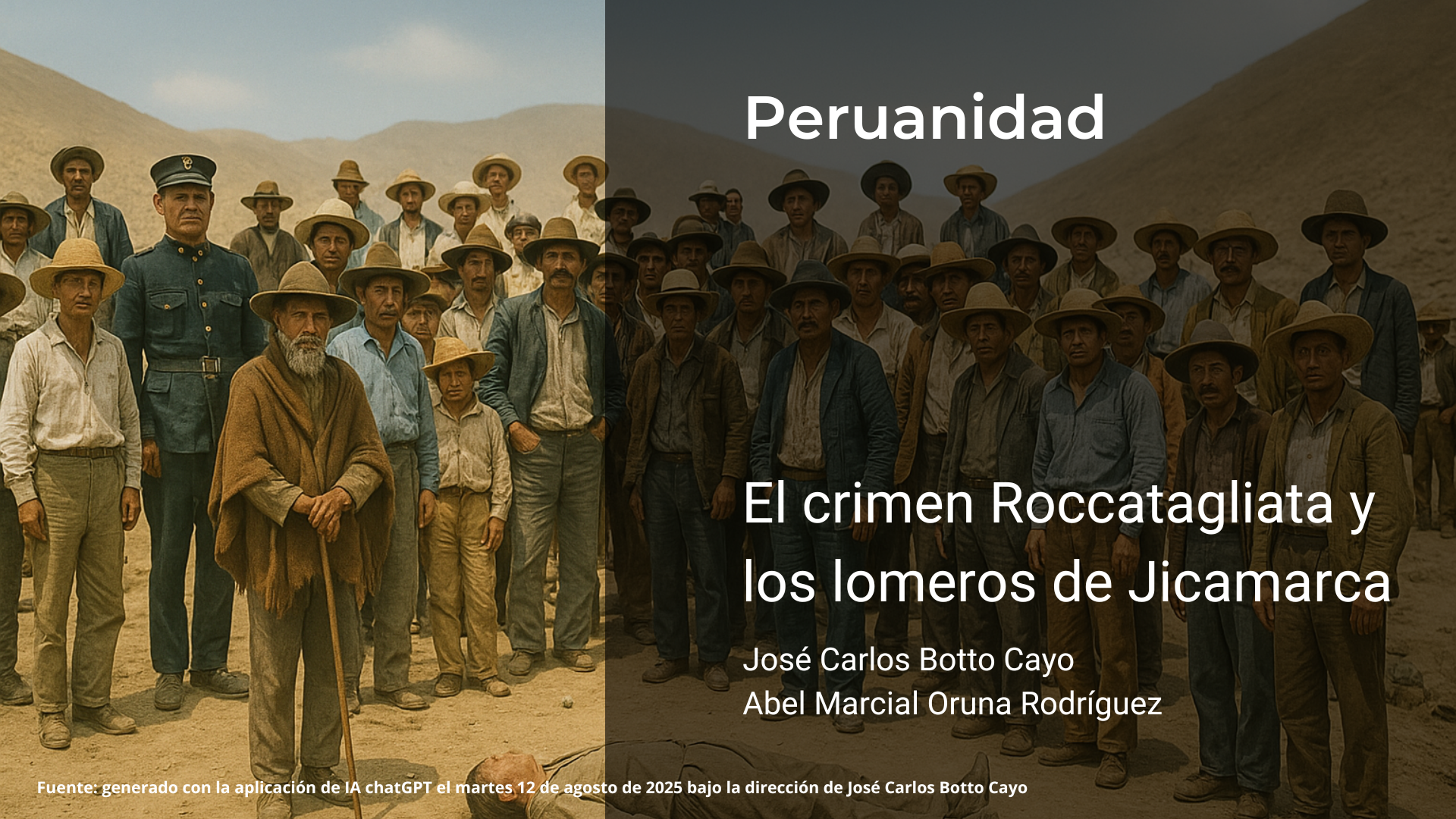

La fuerza de la página ilustrada completa el método: la fotografía de autoridades, curiosos y un hombre de atuendo humilde —plausiblemente el lomero que dio aviso— no resuelve el expediente, pero le otorga un anclaje verificable; el lector ya no depende de rumores porque tiene una escena fechada y un encuadre que permite ubicar posiciones y roles, lección temprana de un fotoperiodismo que entendió que ver no sustituye a probar, pero ayuda a organizar la prueba (Palma, El crimen de Huascata, 1908).

La prensa y la pesquisa (1909)

Un año después, el semanario retoma la historia con un cambio de foco —“El crimen Roccatagliata”, 18 de septiembre de 1909— y exhibe avances de la investigación: nombres propios, relaciones posibles, hipótesis de trabajo; el título abandona la geografía (“Huascata”) y se concentra en la víctima, señal de que la pesquisa había pasado del estupor inicial a la reconstrucción de vínculos, tiempos y desplazamientos, con una prosa que ahora ordena resultados parciales y evita el efectismo (Palma C. , 1909).

La edición de la semana siguiente profundiza esa línea, perfila implicados, sugiere detenciones y menciona un tercero en fuga; lo relevante no es solo la novedad, sino la manera de presentarla: continuidad, fechas, paginación, imágenes cuando aportan, prudencia cuando faltan piezas, es decir, un estándar editorial que permite a cualquier lector reconstruir la secuencia sin depender de la memoria frágil de la calle ni de versiones interesadas. (Palma C. , 1909).

Esa pedagogía de la hemeroteca —seguir un caso por capas, sin prometer más de lo que el archivo sostiene— es también una toma de posición ética: el periodismo como servicio público que no renuncia a la complejidad y que, a la vez, proporciona una ruta de verificación; lo que hoy decimos de móviles, sospechosos y tiempos se puede volver a leer sin pérdida porque hubo un editor que privilegió prueba y cronología sobre la tentación del dictamen fácil (Palma C. , 1909).

La lección es útil para el oficio presente: la verdad en asuntos criminales no suele llegar en un solo golpe, sino que se compone de piezas que deben ser fijadas y devueltas a la comunidad con sobriedad; en el caso Roccatagliata, esa secuencia quedó resguardada gracias a la disciplina del semanario, que cambió rótulos cuando cambió el foco, agregó fotografías con criterio y mantuvo el hilo en beneficio de una opinión pública capaz de pensar con datos, no solo con impresiones (Palma C. , 1909).

Los lomeros de Jicamarca: territorio y trabajo

Para entender por qué un pastor aparece en la primera línea de la crónica, hay que leer la economía estacional de las lomas costeñas: cada invierno, cuando la neblina reverdecía Mangomarca y quebradas vecinas, familias de Jicamarca descendían con rebaños de cabras y ovejas, levantaban corrales de piedra y campamentos provisionales, y rotaban cerros para evitar mezclar animales, práctica antigua que articulaba sierra y costa antes de que la expansión urbana sellara esos corredores de pastoreo (Poloni, 1987).

No eran peones permanentes ni propietarios plenos; vivían en el intersticio que la costumbre convertía en contrato tácito: acceso a pastos a cambio de parte de leche, carne o cueros, acuerdos con las haciendas del valle que aseguraban la subsistencia a cambio de trabajo, movilidad y disciplina; esa posición explica por qué conocían sendas, aguajes y recodos, y por qué su testimonio resulta clave cuando un hecho violento desordena el paisaje. (Poloni, 1987).

La memoria local sobre las lomas de San Juan de Lurigancho ha sido reconstruida por cronistas contemporáneos que documentan remanentes ecológicos, topónimos y usos antiguos; de esa literatura emerge una imagen robusta de Mangomarca y El Sauce como espacios donde la neblina sostuvo pasturas, permitió el ciclo ganadero y dejó huellas materiales —muros, corrales— hoy difíciles de leer sin una guía histórica mínima, imprescindible para situar oficios y trayectos. (Abanto Llaque, 2015).

Por eso el nombre de Ignacio Castañeda no es un accidente decorativo en la crónica: es un síntoma territorial; quien habita la loma por trabajo está en condiciones de encontrar antes lo que la ciudad ignora, y su aparición en la página de 1908 devuelve al expediente una racionalidad simple: para entender un crimen en el valle hay que escuchar también la voz de quienes, sin uniforme ni despacho, conocen la gramática del cerro y sus temporadas. (Poloni, 1987).

Fotografía, método y cautela atribuida

La imagen asociada al caso —juez de instrucción, agentes, curiosos y un hombre de ropas humildes— ha sido leída como la presencia del lomero que dio aviso; es una hipótesis plausible y útil para ordenar la escena, pero debe sostenerse en el pie de foto de la edición correspondiente para pasar de conjetura razonable a atribución segura, criterio de cautela que fortalece, y no debilita, la narrativa periodística (Palma, El crimen de Huascata, 1908).

Al mismo tiempo, el propio protocolo editorial de Variedades muestra un método replicable: títulos que cambian cuando lo exige la evidencia, entregas que ensamblan avances, fotografías que aportan más de lo que adornan; ese andamiaje convirtió un suceso violento en un expediente público inteligible y verificable, que hoy permite rearmar el caso sin forzar las piezas ni sobrecargar de interpretación lo que pertenece a la prueba (Palma, El crimen Boceatagliata, 1909).

Vistas en conjunto, las páginas de 1908 y 1909 hacen algo más que contar un crimen: enseñan a leer la ciudad y su periferia, la hacienda y la loma, la economía de familia y la de estación; la escena policial deja de ser un vértigo aislado y se vuelve parte de un sistema de relaciones que el periodismo paciente puede describir sin atajos, con respeto por la complejidad y por la inteligencia del lector (Palma, El crimen Roccatagliata., 1909).

Y si el valle de Lurigancho hoy parece distante de aquel mundo de pasturas, basta regresar a esas fuentes —el archivo bien ordenado, la crónica que no hipoteca el futuro con adjetivos, la foto con propósito— para recordar que el oficio exige disciplina y que la memoria pública se construye con páginas que admiten ser revisadas sin rubor; en esa sobriedad está la seriedad que buscamos cuando decimos “investigar” (Abanto Llaque, 2015).

Referencias

Abanto Llaque, J. (15 de Diciembre de 2015). Ruricancho Milenario. Obtenido de Las lomas: paraísos perdidos en San Juan de Lurigancho. : https://ruricanchomilenario.blogspot.com/2015/12/las-lomas-paraisos-perdidos-en-san-juan.html

Palma, C. (1908). El crimen de Huascata. Año IV, n.º 19. CEDOC-UNMSM., 611-618.

Palma, C. (1909). El crimen Boceatagliata. Año V, n.º 81. CEDOC-UNMSM. https://cedoc.sisbib.unmsm.edu.pe/biblioteca-, 677-682.

Palma, C. (1909). El crimen Roccatagliata. Variedades, Año V, n.º 82. CEDOC-UNMSM, 720.

Poloni, J. (1987). Las lomas: paraísos perdidos en San Juan de Lurigancho. Perú: Centro de Estudios y Publicaciones.