Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

16 de setiembre del 2025

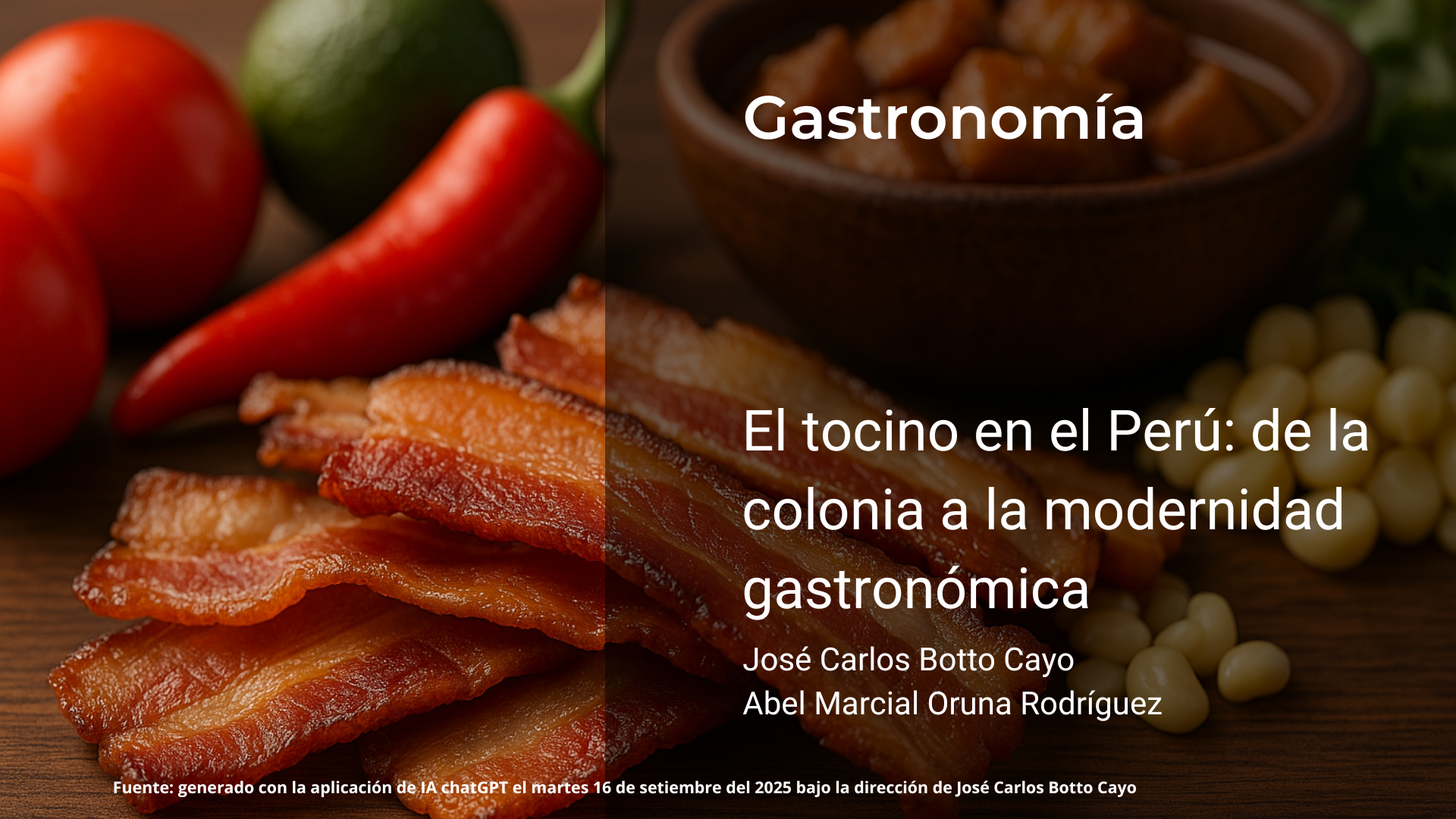

El tocino, derivado del cerdo a través de procesos de salazón y curado, ingresó al Perú en el marco de la conquista española del siglo XVI. Desconocido por las sociedades prehispánicas, su aparición modificó profundamente los hábitos alimentarios de la población, al ofrecer nuevas formas de conservación, aporte calórico y sabor. Este producto, que llegó como una novedad foránea, se consolidó rápidamente en el virreinato gracias a su utilidad en campamentos, ciudades y minas, y pronto pasó a formar parte de la dieta criolla y mestiza (Del Río Moreno, 1996).

La trayectoria del tocino en el Perú es el reflejo de un proceso de mestizaje cultural que atravesó las distintas regiones del país. Desde la costa urbana y agrícola hasta las serranías y la Amazonía, su presencia marcó celebraciones, guisos y costumbres que fueron moldeando una identidad gastronómica singular. Hoy, siglos después de su introducción, el tocino no solo sobrevive como herencia colonial, sino que se encuentra resignificado en la gastronomía contemporánea, tanto en expresiones populares como en la alta cocina (Obando, 2024).

Llegada del tocino con la conquista española

La introducción del cerdo y del tocino en el territorio peruano se produjo con la llegada de los conquistadores españoles a inicios de la década de 1530. Según crónicas históricas, Francisco Pizarro – quien era aficionado a la carne de cerdo – habría llevado consigo los primeros ejemplares de cerdos al Perú en 1532, durante la campaña de conquista. Estos animales, de raza ibérica, se adaptaron rápidamente al nuevo entorno andino y costero. De hecho, su propagación fue tan rápida que pocos años después de la fundación de Lima ya abundaban las piaras en los valles cercanos. Hacia 1539, se comentaba que en la sierra peruana se producían tocinos y perniles de calidad comparable o incluso superior a los de España (Del Río Moreno, 1996).

El éxito del cerdo en el Perú colonial obedeció a varias razones. En primer lugar, era una especie prolífica y omnívora, capaz de alimentarse de restos agrícolas, lo que facilitó su crianza en diversos entornos. Además, el cerdo proporcionaba manteca, que resultó invaluable en la cocina colonial. Los españoles introdujeron la manteca de cerdo como sustituto de los aceites o grasas inexistentes en la dieta andina prehispánica, y rápidamente este insumo se volvió imprescindible para freír y guisar. En Lima se hizo costumbre derretir el tocino para almacenar la manteca y emplearla en la preparación de otros platos, siendo inicialmente esa su función principal. El residuo sólido de este proceso – los chicharrones – terminaría adquiriendo vida propia en la gastronomía (PromPerú, 2021).

Por otra parte, las carnes saladas y curadas de cerdo ofrecían la ventaja de la conservación. El tocino salado y otras salazones se convirtieron en provisiones valiosas, sobre todo en minas, viajes y centros poblados sin acceso diario a carne fresca. Ya para 1549 existen registros de la venta de longanizas en la ciudad de Lima, lo que evidencia que menos de veinte años después de la conquista, los productos porcinos habían ganado presencia en los mercados locales. Los indígenas peruanos, tras la sorpresa inicial ante este animal desconocido, asimilaron su consumo con rapidez. Se ha documentado que los productos de cerdo tuvieron gran aceptación en los mercados locales durante el siglo XVI. En lengua quechua el cerdo pasó a denominarse cuchi, término adoptado por los nativos para referirse a este nuevo animal (Sexto Día, 2019).

En síntesis, tras la llegada de los españoles el tocino apareció en el Perú como un producto novedoso pero pronto familiar. La facilidad de crianza del cerdo en diversas geografías, sumada a la utilidad culinaria de su carne y grasa, permitió que en pocas décadas hubiera una importante población porcina en el virreinato. Españoles, criollos e indígenas incorporaron el cerdo en su alimentación: desde los soldados que sostenían sus campañas con tocino y pan cazabe, hasta las cocineras mestizas que aprendieron a usar la manteca y la carne de chancho en los guisos locales. Así se sentaron las bases para la difusión del tocino en las distintas regiones del Perú (Del Río Moreno, 1996).

Integración regional: el tocino en la costa, sierra y selva

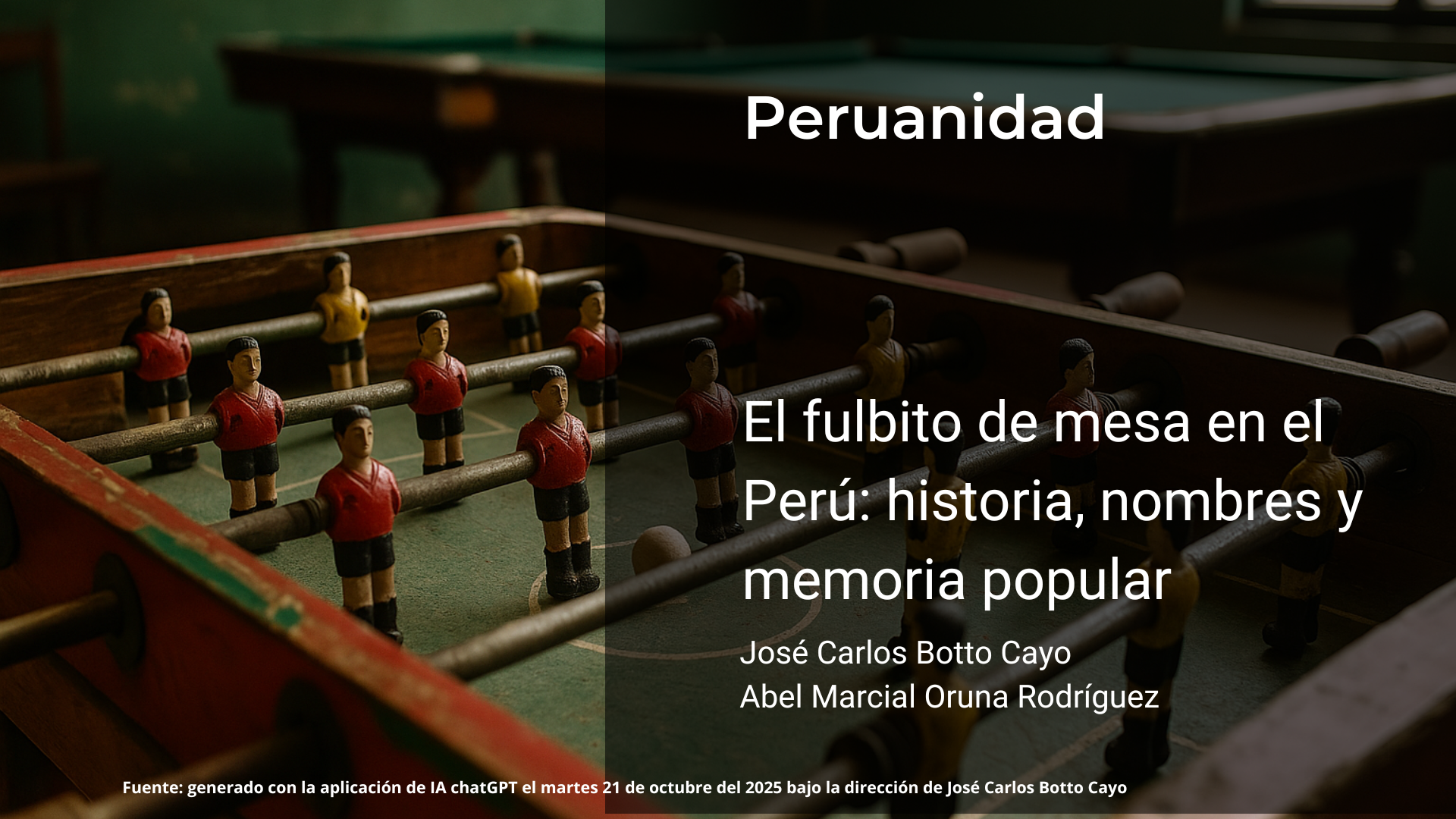

Tras su establecimiento en época colonial, el cerdo y sus derivados se esparcieron por las diversas regiones geográficas del Perú, adaptándose a las tradiciones culinarias locales de la costa, la sierra y la selva. Aunque el origen del animal era foráneo, cada región hizo suyo al ingrediente, incorporándolo en platos típicos y otorgándole matices particulares. El chancho pasó a ser un denominador común que une a estas tres grandes cocinas regionales, aun cuando cada una lo emplea de manera diferente (Del Río Moreno, 1996).

En la costa peruana, el tocino halló terreno fértil dentro de la naciente cocina criolla urbana y en las tradiciones costeñas rurales. Ciudades como Lima, Trujillo o Chiclayo adoptaron la manteca de cerdo para sofritos y frituras, dado su sabor superior para la sazón. Platos como los frejoles norteños se cocinan con trozos de tocino frito para aportar riqueza y sabor. En Chincha y Cañete, el cerdo se integró en potajes locales como la carapulcra, guiso prehispánico enriquecido durante la colonia con carne de cerdo y tocino. Asimismo, las salchichas huachanas son embutidos de cerdo utilizados en desayunos y guisos costeños desde el siglo XIX. También el tamal criollo, presente en la costa desde la colonia, se elabora con manteca de cerdo y suele llevar un trozo de chancho adobado, realzando su sabor (Obando, 2024).

En la sierra andina, comunidades indígenas y mestizas incorporaron al “cuchi” en sus celebraciones y culinaria tradicional. La pachamanca ancestral empezó a incluir trozos de chancho adobados, aportando jugosidad y grasa a este rito culinario. El chicharrón de cerdo se volvió infaltable en fiestas patronales de Ayacucho, Cusco o Junín, servido con mote y ají. En Cusco, la carne de cerdo se adereza con chicha de jora antes de freírla, obteniendo un chicharrón de sabor fermentado. En Arequipa, el adobo dominical con chancho marinado en ají panca y chicha se consolidó como tradición local. Estos ejemplos muestran que el cerdo se fusionó con ingredientes nativos como papas y maíz, formando parte de la identidad serrana (Obando, 2024).

En la selva amazónica, la culinaria basada en plátano, yuca y caza sumó la carne de cerdo como proteína preferida. El tacacho con cecina es un plato icónico: plátano verde asado y mezclado con manteca y chicharrones, servido con carne de cerdo salada y ahumada. Este potaje, típico de San Martín y Ucayali, evidencia la creatividad amazónica al combinar insumos locales con el cerdo traído de fuera. En ciudades como Iquitos o Tarapoto son comunes los chorizos y guisos de chancho con ajíes amazónicos, lo que confirma la integración del tocino incluso en las regiones más apartadas (Infobae, 2023).

En conclusión, desde la costa hasta los Andes y la Amazonía, el tocino y la carne de cerdo echaron raíces profundas en la gastronomía regional peruana. Cada región abrazó a este producto foráneo y lo hizo parte de su identidad: en la costa, realzando sabores criollos; en la sierra, complementando cereales andinos; y en la selva, fusionándose con frutos tropicales y métodos de conservación nativos (Obando, 2024).

Referencias

Del Río Moreno, J. L. (1996). El cerdo. Historia de un elemento esencial de la cultura castellana en la conquista y colonización de América (siglo XVI). Anuario de Estudios Americanos, 53(1), , 13–35. Obtenido de El cerdo. Historia de un elemento esencial de la cultura castellana en la conquista y colonización de América (siglo XVI): https://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/430

Infobae. (30 de Mayo de 2023). Infobae. Obtenido de ¿Qué significa tacacho con cecina y cómo se prepara?: https://www.infobae.com/america/peru/2022/09/24/cual-es-el-origen-de-la-palabra-tacacho-y-como-preparar-el-tipico-plato-de-la-selva-peruana/?utm_source=chatgpt.com

Obando, M. (8 de Mayo de 2024). Infobae. Obtenido de El origen del chicharrón peruano: un viaje por la historia de este emblemático plato nacional. : https://www.infobae.com/peru/2024/05/09/el-origen-del-chicharron-peruano-un-viaje-por-la-historia-de-este-emblematico-plato-nacional/?utm_source=chatgpt.com

PromPerú. (18 de Junio de 2021). PromPerú. Obtenido de Día del Chicharrón: Conoce la historia y diferentes preparaciones de este clásico peruano: https://peru.info/es-pe/gastronomia/blogperu/2/12/dia-del-chicharron–conoce-la-historia-y-diferentes-preparaciones-de-este-plato-bandera-del-peru?utm_source=chatgpt.com

Sexto Día, A. (18 de Mayo de 2019). Al Sexto Día. Obtenido de En carne propia: viviendo dentro de una chanchería en las alturas del sur de Lima: https://www.youtube.com/watch?v=mJBSgjeGjUk&ab_channel=AlSextoD%C3%ADa