Artículo de información

Jorge Aristides Malqui Espino, José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

18 de noviembre del 2025

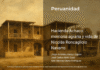

La damajuana fue, durante más de un siglo, un objeto omnipresente en la vida cotidiana del Perú rural y urbano. No fue un simple envase, sino una pieza fundamental del almacenamiento doméstico y de la economía vitivinícola del sur, especialmente en Ica, Pisco y Chincha, donde la elaboración de vino, cachina y pisco formaba parte del tejido productivo familiar. A diferencia de los envases industriales contemporáneos, la damajuana era un objeto visible, de presencia contundente: vidrio grueso, cuerpo redondeado, mimbre trenzado, fibras vegetales o esparto que la protegían de los golpes. Su sola forma evocaba vendimias, patios de adobe, bodegas de barro y el olor a uva fermentada que marcó la identidad agrícola del país (Huertas Vallejos, 2007).

El término “damajuana” llegó al español desde una historia fronteriza entre la leyenda y la filología. La tradición más repetida afirma que su nombre proviene de la dame-jeanne, la “dama Juana”, asociada a Juana I de Nápoles, quien —según la anécdota— habría soplado accidentalmente una botella descomunal durante una visita a un taller. Más allá de su exactitud, el relato revela cómo este recipiente trascendió lo funcional para convertirse en símbolo cultural, presente en la memoria popular y en el imaginario de generaciones que reconocían en él un vínculo directo con la vida doméstica y el campo. En el Perú, la damajuana fue un puente entre la tradición artesanal y el avance de la industria moderna, un objeto que acompañó los cambios del país sin dejar de representar su pasado (Landsmann, 2007).

Orígenes y características del recipiente

La damajuana surgió como respuesta técnica a una necesidad concreta: conservar líquidos en grandes volúmenes sin alterar sus características. Su diseño respondió a un principio sencillo: un cuerpo globoso de vidrio capaz de resistir presión y temperatura, con una boca estrecha para evitar la evaporación. En el Perú, estas piezas se fabricaron inicialmente en talleres artesanales que replicaban técnicas europeas de soplado, y su revestimiento —de mimbre, caña o esparto— cumplía una doble función: proteger y facilitar el transporte en caminos donde los golpes eran inevitables. El tamaño variaba entre dos y cincuenta litros, lo que las convertía en herramientas versátiles en casas, bodegas y pulperías (Arroyo, 1999).

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la damajuana dominó la cadena productiva del vino y el pisco. Las bodegas tradicionales, desde Moquegua hasta Ica, dependían de ellas para almacenar mostos y permitir que los alcoholes reposaran sin recibir la luz directa del sol. Su espesor ofrecía un aislamiento natural útil para la fermentación, y su capacidad volumétrica se ajustaba a los ritmos de producción artesana. En los hogares rurales, además, era común su uso para agua, vinagre y aceite, convirtiéndose en una herramienta doméstica imprescindible (Dargent Chamot, 2020).

El modelo de damajuana que llegó al Perú fue una mezcla de influencias europeas, tanto españolas como francesas. Con el tiempo, los vidrios importados convivieron con la producción local. La presencia del mimbre, en particular, remite a artesanos que sabían trenzarlo para ajustarlo a la forma de cada pieza, un trabajo manual que acabó por generar un oficio propio en diversas regiones. Ese revestimiento vegetal permitía identificar la procedencia de una damajuana, pues cada taller tenía un estilo de trenzado particular. En muchas zonas rurales, estos envases formaban parte del ajuar doméstico, heredados y cuidados como objetos de valor (Huertas Vallejos, 2007).

En muchas ciudades del Perú, especialmente Lima e Ica, la damajuana también fue parte de la cultura comercial. Las antiguas pulperías, botillerías y expendios de vino solían exhibirlas en los mostradores o en los patios posteriores. Para muchos consumidores, verlas alineadas constituía una garantía de que el producto era artesano y no adulterado. Esa relación visual consolidó una asociación entre damajuana y autenticidad, un vínculo que persistió incluso cuando los envases industriales comenzaron a dominar el mercado (Huertas Vallejos, 2007).

El uso en la vida rural y urbana del Perú

En el Perú rural, la damajuana cumplió un rol que trascendía el almacenamiento. Para muchas familias campesinas, representaba la conexión directa con el ciclo agrícola: vendimia, fermentación, reposo y consumo. En los valles de Ica o Lunahuaná, era habitual verlas alineadas en los patios durante la temporada de producción. Su presencia en las cocinas no respondía solo a su utilidad, sino también a su valor simbólico, pues encarnaba la continuidad de una tradición que se transmitía entre generaciones (Huertas Vallejos, 2007).

En las ciudades, especialmente Lima, la damajuana definió una estética doméstica que hoy parece lejana. La modernización urbana de las primeras décadas del siglo XX convivió con la práctica de almacenar vino, agua o vinagre en estos recipientes. Los barrios tradicionales solían tener bodegas familiares donde la damajuana era frecuente, formando parte de patios interiores que combinaban plantas, ladrillos y techos de calamina. Pese a la llegada de botellas industriales, el recipiente mantuvo un prestigio doméstico gracias a su durabilidad y familiaridad (Dargent Chamot, 2020).

En los espacios comerciales, la damajuana generó una economía propia. Muchas pulperías compraban vino o cachina directamente en grandes bodegas y los trasladaban en estos recipientes hasta sus negocios. A diferencia de los pequeños envases modernos, la damajuana permitía transportar grandes volúmenes sin perder calidad. Algunas incluso se codificaban con marcas, hilos o colores para identificar el contenido. Este sistema de distribución informal fue fundamental en la economía popular durante décadas (Huertas Vallejos, 2007).

Con el paso del tiempo, el uso urbano empezó a declinar, pero en zonas rurales su presencia se mantuvo. En algunas comunidades, las damajuanas se empleaban incluso en festividades religiosas para almacenar chicha o vinos artesanales, reforzando su vínculo con la identidad cultural y las celebraciones familiares. Aunque la industria evolucionó hacia envases más sofisticados, la damajuana siguió ocupando un lugar en regiones vitivinícolas donde el apego al pasado permanece fuerte (Huertas Vallejos, 2007).

Declive y persistencia

El declive de la damajuana comenzó con el auge del vino industrial embotellado, que ganó terreno en los años setenta y ochenta con la expansión de marcas comerciales, nuevas técnicas de conservación y la estandarización de botellas resistentes y homogéneas. En ese escenario, la fragilidad del vidrio artesanal y la variabilidad de sus tamaños la dejaron en desventaja frente al nuevo modelo de distribución masiva (Dargent Chamot, 2020).

La llegada de envases plásticos de gran capacidad aceleró su desaparición. Más livianos y menos costosos, sustituyeron a la damajuana en bodegas y casas. Sin embargo, muchos artesanos continuaron fabricándolas con fines decorativos, reconvirtiendo el objeto en pieza ornamental. En espacios turísticos, restaurantes temáticos y bodegas tradicionales, la damajuana reapareció como símbolo patrimonial más que como herramienta funcional (Landsmann, 2007).

A pesar de su declive, la damajuana conserva una presencia simbólica fuerte. En investigaciones sobre patrimonio agrícola y vitivinícola aparece como un artefacto que refleja la economía doméstica y la identidad productiva del país. Su permanencia en museos, bodegas antiguas y colecciones familiares demuestra que no ha sido completamente desplazada: sigue siendo testimonio del Perú anterior a la industrialización del alcohol (Arroyo, 1999).

Hoy la damajuana se reevalúa dentro de un contexto cultural más amplio. Su figura aparece en estudios etnográficos, crónicas históricas y trabajos de diseño que buscan rescatar la estética rural tradicional. El envase que alguna vez fue indispensable se convierte ahora en símbolo: un recordatorio de que los objetos domésticos tienen una vida histórica que merece ser contada, especialmente cuando han acompañado silenciosamente los procesos agrícolas y sociales del país (Huertas Vallejos, 2007).

Referencias

Arroyo, M. T. (1999). El vidrio en Hispanoamérica: técnicas, usos y producción histórica. España: Fondo de Cultura Económica.

Dargent Chamot, E. (2020). El vino peruano y el pisco: Una visión histórica. . Anuario Jurídico Y Económico Escurialense, (53),, 379–396. Obtenido de El vino peruano y el pisco: Una visión histórica. .

Huertas Vallejos, L. (28 de Setiembre de 2007). Scielo. Obtenido de Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000200004&utm_source=chatgpt.com

Landsmann, R. (2007). Los vinos del Perú. Lima, Perú: Edición del autor.