Artículo de información

José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez

16 de junio del 2025

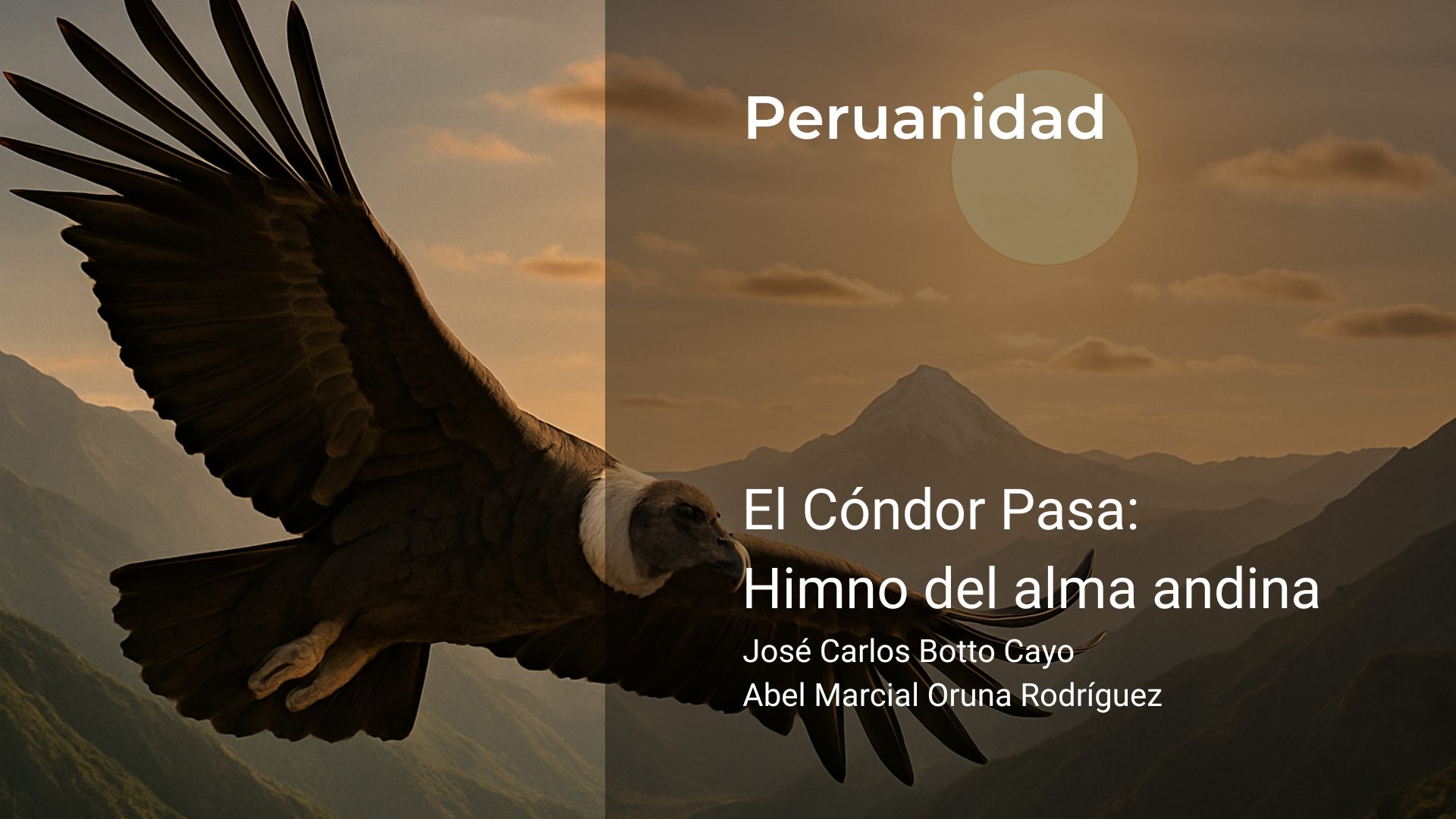

El arte suele surgir como un grito silencioso que se eleva desde las entrañas de un pueblo, y pocas composiciones lo ejemplifican mejor que El Cóndor Pasa. Esta obra trasciende las fronteras de la música para convertirse en un símbolo de la identidad cultural del Perú. Su melancólica melodía, impregnada de los ecos de la sierra, invita a un viaje espiritual por los Andes, resonando en generaciones que encuentran en sus notas una expresión profunda de libertad y resistencia. La canción no es solo un vestigio artístico, sino un testimonio viviente de la historia y de las aspiraciones de un pueblo. La capacidad de esta música para evocar sentimientos universales ha sido uno de los factores que explica su inmortalidad.

La universalidad que ha alcanzado El Cóndor Pasa es fruto tanto de su belleza como de su historia compleja, una que involucra a su creador, conflictos de derechos y una difusión que llevó su mensaje hasta los confines del mundo. Comprender su trayecto es adentrarse en un relato donde la música popular y la lucha por el reconocimiento se entrelazan, revelando la fuerza de la tradición peruana frente a las adversidades de la modernidad. Hoy, cuando el folclore lucha por encontrar su espacio en un mundo globalizado, esta composición nos recuerda la importancia de las raíces y la memoria colectiva.

Daniel Alomía Robles: el compositor y su legado

Daniel Alomía Robles nació en Huánuco, Perú, en 1871, y desde joven demostró una profunda afinidad por las melodías que poblaban su entorno andino. Creció en un ambiente donde la música tradicional formaba parte esencial de la vida cotidiana, desde las festividades religiosas hasta los rituales comunales, elementos que impactarían profundamente su sensibilidad artística. Fascinado por la diversidad musical de los Andes, Robles emprendió viajes a distintas regiones del país para recoger y estudiar la música popular, labor que realizaría de manera casi etnográfica. A lo largo de su vida, reunió una vasta colección de cantos tradicionales que inspirarían muchas de sus composiciones, consolidándolo como un pionero en la revalorización de la cultura musical peruana. Esta incansable labor de recopilación no solo tenía un carácter artístico, sino también un objetivo de preservación cultural (Infobae, 2022).

Su obra no solo se nutrió del folclore, sino que también incorporó elementos de la música clásica europea, logrando una síntesis que permitió a sus composiciones ser accesibles a un público más amplio y diverso. Esta integración de tradición y modernidad, de lo local y lo universal, dio lugar a piezas que trascendieron su época y su geografía. Entre sus creaciones, El Cóndor Pasa destaca no solo por su melódica belleza sino también por su carga simbólica, convirtiéndose en la obra más representativa de su carrera. Robles supo capturar la melancolía y la majestuosidad de los Andes en una melodía que se grabó para siempre en el corazón del Perú (Palacios Yábar, 2025).

Robles también incursionó en la composición de zarzuelas, un género muy popular en su época, utilizando este formato como un medio para acercar los problemas sociales a través del arte. Fue precisamente en ese contexto que El Cóndor Pasa vio la luz, insertándose en una tradición de obras que utilizaban la escena para denunciar injusticias. A pesar de las limitaciones de su tiempo y de las escasas oportunidades que los artistas peruanos tenían para registrar sus obras, logró registrar varias de sus composiciones en los Estados Unidos, un hecho que resultaría crucial más adelante en las disputas por los derechos de su música. Esta precaución reflejaba su visión de la importancia de proteger la propiedad intelectual (Ruiz-Pacheco, 2024).

El legado de Daniel Alomía Robles sigue vigente no solo en su producción musical, sino también en el impacto que tuvo en la valoración de las tradiciones andinas. Su capacidad para capturar el espíritu de su tierra natal ha garantizado que sus obras continúen emocionando y conmoviendo a quienes las escuchan hoy. Inspiró a futuras generaciones de músicos a mirar hacia las raíces, a no temer incluir en sus composiciones los sonidos de su infancia y de su historia colectiva (Martinez, 2014).

La historia de la canción

EI Cóndor Pasa fue compuesto en 1913 como parte de una zarzuela del mismo nombre, cuyo libreto fue elaborado por Julio de La Paz, seudónimo de Julio Baudouin. Estrenada el 19 de diciembre de ese año en el Teatro Mazzi de Lima, la obra teatral abordaba con valentía los problemas sociales derivados de la explotación de los trabajadores indígenas en las minas de Cerro de Pasco. En ese escenario de opresión y desigualdad, el cóndor, emblema de los Andes, se erige como símbolo de libertad y esperanza para los oprimidos, encarnando un anhelo colectivo de redención (Infobae, 2022).

La pieza más famosa de la zarzuela es un pasacalle instrumental, que en su versión original incluía letras que acentuaban su poderoso mensaje simbólico. Esta combinación de melodía andina y estructura occidental permitió que la composición trascendiera su contexto inmediato y adquiriera una resonancia universal, atrayendo la atención de artistas y públicos de diversas latitudes. La música hablaba un lenguaje emocional capaz de cruzar las fronteras lingüísticas y culturales (Martinez, 2014).

A pesar de su impacto local, El Cóndor Pasa no alcanzó de inmediato la notoriedad internacional. Fue gracias a la persistencia de diversos grupos de música folclórica andina, que comenzaron a incluir la pieza en sus repertorios, que la canción empezó a viajar más allá de las fronteras peruanas. Este proceso fue lento pero imparable, convirtiéndose en un himno del mundo indígena y en una referencia ineludible de la música latinoamericana en escenarios internacionales (Martinez, 2014).

Hoy, escuchar El Cóndor Pasa es adentrarse en una narrativa de resistencia y dignidad. Su melancólica melodía, acompañada por instrumentos típicos como la quena y el charango, sigue evocando la majestuosidad de los Andes y el espíritu indómito de quienes los habitan. La canción se ha transformado en un testimonio atemporal de la perseverancia de un pueblo que, a través de la música, sigue reclamando su lugar en la historia (Palacios Yábar, 2025).

Problemas legales por la versión de Simon y Garfunkel

El destino internacional de El Cóndor Pasa cambió radicalmente cuando Paul Simon, durante un viaje a París en 1965, escuchó una versión interpretada por el grupo Los Incas. Fascinado por la melodía, Simon decidió adaptarla y escribirle una letra en inglés, publicándola en 1970 junto a Art Garfunkel en el álbum Bridge Over Troubled Water. El problema surgió cuando Simon creyó que la canción era de dominio público, desconociendo que los derechos de la obra estaban registrados desde 1933 en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Martinez, 2014).

En realidad, los derechos pertenecían a Daniel Alomía Robles, quien había registrado la partitura de la melodía original. Su hijo, Armando Robles Godoy, fue quien inició las acciones legales pertinentes para reclamar la autoría. La disputa culminó con el reconocimiento formal de Robles como el creador de El Cóndor Pasa, estableciendo un precedente relevante para la protección del patrimonio cultural en el ámbito internacional (Infobae, 2022).

Aunque la versión de Simon y Garfunkel generó un impulso decisivo en la difusión global de la pieza, también puso sobre la mesa el debate sobre los derechos de las obras tradicionales y el respeto a las culturas originarias. Este caso ilustró cómo muchas manifestaciones culturales, especialmente las de pueblos indígenas, son vulnerables a la apropiación indebida sin el debido reconocimiento o beneficio para sus creadores (Ruiz-Pacheco, 2024).

A partir de esta experiencia, se intensificó la discusión sobre los derechos de autor en el ámbito de las expresiones tradicionales, abriendo camino a legislaciones que buscan proteger estos tesoros culturales. En este sentido, la historia de El Cóndor Pasa no solo es un caso aislado, sino un ejemplo paradigmático de los retos que enfrentan las culturas ancestrales en el contexto de la globalización cultural (Palacios Yábar, 2025).

Importancia y legado de la canción en el Perú

El reconocimiento de El Cóndor Pasa como Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 reafirmó su importancia en la memoria colectiva del Perú. Para los peruanos, esta canción representa mucho más que una pieza musical: es un emblema de su identidad, de sus luchas históricas y de la belleza de su cultura ancestral. En cada nota resuena el eco de los Andes, la dignidad de sus pueblos y el deseo de libertad que ha caracterizado a su historia (Palacios Yábar, 2025).

En los Andes, su melodía acompaña las celebraciones populares, las marchas reivindicativas y los actos de memoria histórica. El Cóndor Pasa no solo ha sido interpretado por músicos folclóricos, sino también por sinfónicas, artistas pop y coros internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. La canción ha sido versionada en diversos géneros, llevándola a un público aún más amplio sin traicionar su espíritu original (Ruiz-Pacheco, 2024).

El mensaje que transmite, de anhelo por la libertad y la dignidad, sigue vigente en un mundo donde las injusticias persisten. Su legado no es solo musical, sino también ético, inspirando a nuevas generaciones a valorar y proteger su herencia cultural. Como himno no oficial del Perú, El Cóndor Pasa simboliza la resistencia cultural frente a la homogeneización global (Infobae, 2022).

Al sonar en plazas, teatros y festivales de todo el mundo, El Cóndor Pasa recuerda que la música tiene el poder de cruzar fronteras y de unir a las personas en un mismo sentimiento de esperanza y pertenencia. Su melancólica melodía seguirá surcando los cielos como el cóndor mismo, perpetuando su mensaje de libertad para las generaciones futuras (Infobae, 2022).

Referencias

Infobae. (2 de Noviembre de 2022). Infobae. Obtenido de ‘El Cóndor Pasa’, la historia detrás de esta pieza musical considerada Patrimonio Cultural de la Nación: https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/02/el-condor-pasa-la-historia-detras-de-esta-pieza-musical-considerada-patrimonio-cultural-de-la-nacion/

Martinez, N. (20| de Enero de 2014). Sucedio en el Perú. Obtenido de Daniel Alomía Robles y el Cóndor Pasa: https://www.youtube.com/watch?v=cn8HQGn62Us

Palacios Yábar, M. (29 de Enero de 2025). Perú 21. Obtenido de Lucho Quequezana: “‘El cóndor pasa’ es muy conocida en Asia”: https://peru21.pe/cultura/lucho-quequezana-el-condor-pasa-es-muy-conocida-en-asia/

Ruiz-Pacheco, L. F. (2024). La música como servidora del drama en la zarzuela El cóndor pasa… de Daniel Alomía Robles. ANTEC Revista Peruana de Investigación Musical 8(1), pp. , 162-184. Obtenido de La música como servidora del drama en la zarzuela El cóndor pasa… de Daniel Alomía Robles.